Habitantes en una lengua

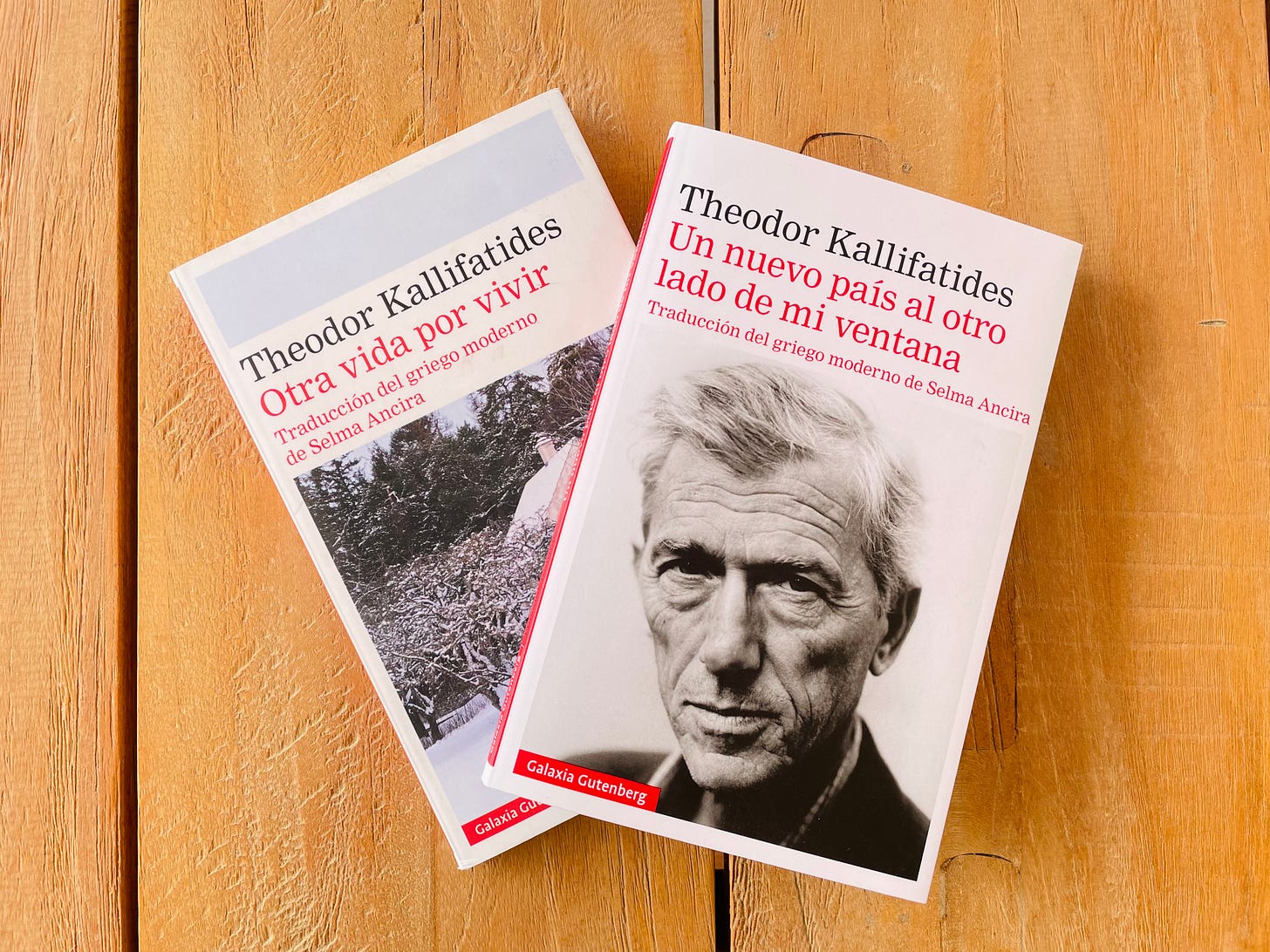

“Un nuevo país al otro lado de mi ventana”, de Theodor Kallifatides

Entender cómo es la vida del extranjero en su nueva patria solo se logra si se ha vivido en las propias carnes o si te lo han contado de primera mano. No se consigue atisbar a través de los telediarios, ni por las cifras y estadísticas, y menos aún en los discursos de los políticos. Es en la experiencia humana transmitida directamente —por ejemplo, mediante la literatura— en donde se encuentran las respuestas a este fenómeno que se reduce en esencia a una cuestión: quién eres.

Kallifatides ha hecho de la experiencia de la emigración su buque insignia en los libros de no ficción. Si Otra vida por vivir fue su desembarco en España, Un nuevo país al otro lado de mi ventana son las anclas que echa para quedarse aquí definitivamente. En otra ocasión hablaremos de la belleza del título, pero un hecho en el que me gusta fijarme en sus obras es en qué idioma han sido escritas. Ahí se encuentra parte de la esencia de lo que él es, pero también de la importancia de una lengua determinada para poder decir lo que queremos como queremos. Porque cuando habla de emigración, de abandonar su amada Grecia, sumida en la miseria y la corrupción, para asentarse con poco menos de veinte años en Suecia, lo hace en griego, en su lengua materna. Solo con el idioma que impregnó su infancia, su forma de ver, su forma de escuchar y entender por primera vez el mundo logra acceder al núcleo de lo que significa ser extranjero. De lo que es ser él. Ser del Mediterráneo y elegir el frío de Estocolmo para vivir; escoger una vida y dejar atrás otras tantas posibilidades. Recurre a su lengua materna para poder volver a entender quién es. “Desde la primera palabra sentí cierta dulzura, como si hubiera comido miel. Dulzura y alivio”.

Ojeando mi ejemplar de Otra vida por vivir leo en un margen una anotación escrita a mano: “Por eso no leo en alemán. Es mi última contienda contra el olvido, el último y único dique que lo impide”. En esa misma página encuentro subrayado: “Cuando todos los otros pesares ya habían cedido, el pesar por mi lengua permanecía, haciéndose cada vez más grande”. La anotación del margen es mía, data del 2019, según la fecha que apunté al inicio del libro. Tengo la certeza de que es mía porque reconozco la letra, pero me resulta extraña, ajena. Y entonces recuerdo.

Por entonces vivía en Berlín, había pasado más de media vida en Alemania y mi idioma materno estaba quedando poco a poco relegado a un medio por el que comunicarme con mi familia. Nada más. Trabajaba en alemán, hablaba en alemán, reía en alemán. Pero no leía en alemán, porque saborear las palabras de otros ya era lo último que le quedaba por conquistar a este idioma que ha sido tan mío como la lengua de mis padres. Como mi lengua. “En ese momento lo entendí. Mi primera lengua es palpitación. La segunda, cavilación. La primera brotaba de mis entrañas, la segunda de mi cerebro. El problema era ensamblarlas”.

No hay día en el que yo escuche hablar en alemán, que no sienta cierta sensación de hogar. Y lo mismo me pasaba cuando estaba rodeada de alemanes y, de repente, escuchaba unas cuantas frases en español. Un alivio para el alma que anhela dos realidades contradictorias. Si algo se aprende siendo extranjero en un país es que siempre lo serás. En los dos países, el de proveniencia y el de destino. Da igual lo que ponga en tu pasaporte, o tus antepasados, o cuándo llegaste y qué hiciste: siempre habrá algo, un leve cambio de tonalidad interior que te diferencie del lugar del que vienes y al que vas, que te deja a medio camino, prácticamente sin patria.

Escribe Kallifatides que el emigrante debe ver su camino como el resultado de tres mitologías: la que heredó, la que él construyó y la que encontró en su nuevo país. En esencia, creo que en esto consiste ser humano, emigrante o no. Saber lo que te han dado tus padres, hacerlo tuyo y dejar que quede impregnado por el lugar y el entorno en el que te asientes.

En los escritos de Kallifatides se distingue un constante aroma a la nostalgia de lo no vivido. De saber que la elección de marcharse de Grecia fue la correcta y necesaria, pero que la esencia griega —diría incluso mediterránea— es imbatible. “Porque en Suecia vivimos para trabajar, mientras que en Grecia la gente trabaja para vivir”. No embellece la miseria de su Grecia querida, pero en su escritura alumbra cierto asombro y gratitud por aquello que le fue dado. Los recuerdos y las formas de saber estar griegas vuelven a Kallifatides simplemente con poner un pie en el asfalto de la pista de aterrizaje ateniense. Una conversación con un vecino de su pueblo natal, el gesto de arrancar un higo fresco para darle un obsequio a los visitantes.

“En cuanto dije que veníamos de Suecia, cortó unos cuantos higos de una vetusta higuera pecadora, y se los ofreció a Gunilla. Ese gesto me era tan familiar, que por primera vez algo se despertó en mí. Regla número uno: Al extranjero siempre se le ofrece alguna cosa. Unos higos, un vaso de agua, un racimo de uvas, algo que le refresque. Se me ocurrió pensar que eso era la dulzura de la vida en Grecia. Una mano que da. De persona a persona. De extranjero a extranjero”.

Si algo me ha permitido leer a Kallifatides, es entender que somos habitantes de nuestra lengua, aquella que brota directamente de nuestras entrañas. Que no está de más estar agradecido por las costumbres y tradiciones que nos han sido dadas. Que la vida son también todas aquellas vidas que dejamos precintadas y escogemos no vivir. Que amar en tu lengua es muy distinto de amar en otro idioma. Y que puede que riamos por cosas distintas, pero, al final, todos los humanos lloramos por las mismas.

Una frase

No olvidemos que la alegría de vivir en nuestra patria no es solo un regalo. También es un deber.

Dos párrafos

La estética y la ética son hijas de la ontología de la lengua. La ontología griega es a menudo clara y precisa. No sucede lo mismo con la sueca. ¿Qué significa eso? Entre otras cosas, que el mundo del hombre griego está habitado, que el hombre griego jamás está solo. En cambio, el sueco sí lo está. En el mundo de su lengua encuentra sombras carentes de objeto y objetos carentes de sombra. Es un mundo menos hospitalario y completamente distinto del griego. Por eso, además, es tan difícil traducir a los grandes autores de una lengua a otra. Yo lo intenté durante años con Kavafis, sin conseguirlo. Se puede traducir una palabra de una lengua a otra, pero no se puede traducir un universo a otro universo. Siempre falta algo, y con mucha frecuencia lo esencial, es decir, la ontología. Es como hacer el amor en sueños.

Lo interesante es que estas diferencias se pueden aprender, sí, pero rara vez se pueden vivir, es como si no cupieran en el cerebro. Y así es, eso es lo que ocurre. Mi cerebro es de confección griega. Lo que aprende, lo aprende con sus códigos griegos.

Eso significa que yo podría hacer o volverme miles de cosas, salvo una: dejar de ser griego.

Os escribo pronto.

Hasta entonces, feliz lectura.

Genial. Si no has leído El Camino de Miguel Delibes, léelo y encontrarás similitudes con la emigración interior, con el éxodo rural